Contexte historique : |

|||||||

|

Après la guerre de 1870 et l'annexion par l'Allemagne de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, la frontière est avancée sur la Seille, c'est-à-dire à proximité des vallées de la Meurthe et de la Moselle. La France décide alors de se fortifier et adopte le système du général Séré de Rivière directeur des travaux du génie au Ministère de la guerre. Il s'agit, à partir de places fortes existantes de créer quatre camps retranchés (Verdun, Toul, Epinal, Belfort), reliés deux à deux par des forts de liaison s'appuyant entre eux pour former des réseaux défensifs, face à une éventuelle attaque ennemie. A noter que de l'autre côtés de la frontière, les allemands eux aussi avaient leur propre système de fortifications techniquement peu différent du nôtre mais pas plus confortable. Afin de renforcer le camp retranché de Toul - assez éloigné de la frontière - de protéger Nancy et surtout les noeuds ferroviaires de Pont St Vincent et Frouard et les voies de communications fluviales et terrestres, il est envisagé de créer un fort au nord de Nancy. Le site de La pelouse à Bouxières-aux-Dames est d'abord pressenti, mais le projet se heurte à une vive opposition des édiles et habitants du secteur. C'est donc sur le Parc Lattier, réserve de chasse du marquis de Pange, près de l'Eperon qu'est créé le Fort de Frouard. Le fort se trouve sur le territoire de la commune de Champigneulles et la batterie sur celui de la commune de Frouard. Les travaux commencent en mai 1879 et s'achèvent au début de 1883. |

|||||||

Construction du fort et de la batterie : |

|||||||

Situés à 320 m d'altitude leur construction a nécessité l'élaboration d'un plan incliné (disparu) pour monter le matériel depuis le canal, et l'installation d'une machine à traction dans la batterie. Un ensemble d'infrastructures stratégiques : routes, chemins, lignes télégraphiques et utilitaires : abreuvoirs pour les chevaux, cuisines... a été créé. 12000 arbres ont été abattus. La construction en maçonnerie de pierre a été ensuite renforcée par du béton armé vers 1887. L'éclairage électrique et le réseau téléphonique enterré ont fait leur apparition dans les années 1900. A noter : l'existence d'un système de ventilation efficace. |

|||||||

Le fort de Frouard et la batterie, évolution de leur rôle : |

|||||||

Ouvrages défensifs, ils permettent le cantonnement de 15 officiers et 600 soldats pour le fort - appelé Fort Drouot - et 8 officiers et 180 soldats pour la batterie - appelée Batterie de l'Eperon-. Après la première guerre, le fort sert de dépôt de munitions. Entre les deux guerres des casernes sont bâties entre le fort et la batterie et servent à diverses unités dont celles de la Garde Républicaine. Centre de stockage du matériel pendant l'occupation allemande (1940 - 1945) puis centres d'instruction du 26 ème RI,ils sont aujourd'hui, bien qu'appartenant toujours à l'armée, pratiquement désaffectés. |

|||||||

Description des lieux :

|

|||||||

La batterie est une fortification satellite implantée dans le voisinage d'un fort. Forme triangulaire et façade de gorge pseudo-bastionnée. |

|||||||

|

|||||||

Entrée : autrefois corps de garde extérieur avec créneaux de pied construit devant l'entrée, permettant le tir vers l'intérieur du fossé, elle a été vite modifiée et flanquée d'un coffre double. A la place de l'entrée actuelle existaient deux portes blindées en quart de cercle. |

|||||||

|

|||||||

La batterie est entourée par un fossé assez étroit (la moyenne : profondeur 7-10 m largeur 8-20 m) comprenant l'escarpe (paroi intérieure) et la contrescarpe (paroi extérieure) maçonnées. |

|||||||

|

|||||||

Casemates basses : chargées de défendre l'intérieur du fossé : caponières simples. Caponnière double, placée au sommet coupé du triangle, remplacée par un coffre double de contrescarpe. Dispositifs rendus vites vulnérables par les progrès de l'artillerie. |

|||||||

|

|||||||

Casernements : casemates voûtées (environ 6m de hauteur) comprenant des chambres à lits superposés et des ouvertures blindées(sas). Cuirassements : pièces métalliques blindées - d'abord en fonte puis en acier - servant à renforcer les casemates abritant les canons, les observatoires et les tourelles. |

|||||||

|

|||||||

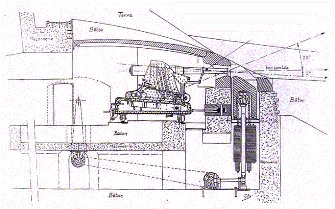

Casemates mougin : Amezule et Moselle. Il n'existe qu'une dizaine sur tout le système fortifié. Abritant un canon de 155 mm de Bange (1 coup par minute) placé sur un affût permettant un débattement latéral. Aménagement d'un sabord obturable (ouverture dans le mur) et d'une cheminée de ventilation. Epaisseur du plafond : 15 à 25 cm. |

|||||||

|

|||||||

Tourelle à éclipse de 155 : Elle peut tourner sur elle-même, se relever pour les tirs et redescendre dans son puits d'où son prix élevé et les difficultés de la repérer et de la détruire. 5 m de diamètre. 2 pièces de 155 mm court. 3 obus par minute. Portée : 7,5 km. Le puits est aménagé dans un bloc de béton armé et dispose d'une partie métallique mobile. Il comprend trois étages : - inférieur : abritant un balancier à l'extrémité duquel est fixé le contrepoids qui descend qans le puits. Le maintien en équilibre et les mouvements ne demandent que peu d'ébergie à l'orgine mécanique puis électrique. - intermédiaire : abritant le poste de commande - supérieur : chambre de tir étroite sous la calotte Le poids de l'ensemble s'élève à 80 tonnes. Les obus sont envoyés aux tireurs par deux norias. L'évacuation des fumées se fait par ventilation manuelle. Les projectiles sont stockés dans des magasins proches ou des casiers à munitions au poste de commande. C'est le bronze qui est utilisé afin d'éviter les étincelles. |

|||||||

|

|||||||

A l'air libre existaient également quatre pièces d'artillerie et quatre mortiers. |

|||||||

|

|||||||

Observatoires cuirassés (3) : cloches blindées (25 cm) où l'observateur gagne son poste par une échelle et se tient sur un planché coulissant. |

|||||||

|

|||||||

Guérites blindées (5) : protégeant juste des balles et des éclats d'obus, elles sont fermées par une épaisse porte blindée. |

|||||||

|

|||||||

Deux citernes d'une contenance de 200 m3 pour l'approvisionnement en eau à partir d'une station de pompage au Fond St Jean. |

|||||||

Retour à la Batterie de l'Eperon |

|||||||